DIE WERKE

Wie die erste von und für die „Fondation des Clefs de Saint-Pierre“ herausgegebene Platte, präsentiert auch diese einige Werke der größten Komponisten: Werke, die die Schönheit und den reichen Klang der Orgeln der Kathedrale von Genf offenbaren; Werke, die den Musikliebhabern so vertraut sind, dass eine lange Kommentierung überflüssig erscheint.

Die Seite 1 ist J.-S. Bach gewidmet, die Seite 2 Brahms und Franck.

SEITE 1

„Der Kantor von Leipzig erscheint wie ein Leuchtturm, der die gesamte Orgelmusik erhellt“, sagte der französische Musikwissenschaftler Norbert Dufourcq über Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Aus seinem umfangreichen Werk heben wir drei Stücke hervor: ein Präludium und Fuge und zwei Choralvorspiele.

Das Präludium und Fuge in Es-Dur bildet das imposanteste Diptychon seines Schaffens. Das Präludium führt ein, und die Fuge krönt die Sammlung der einundzwanzig sogenannten lutherischen Katechismuschoräle. Es ist gewiss, dass dieses Diptychon in Bachs Geist eine vorwiegend trinitarische symbolische Bedeutung hatte, die man klar in der dreiteiligen Fuge mit ihren drei Themen erkennt, wobei sich das erste nacheinander mit den beiden anderen kombiniert. Transzendente Schreibweise, königliche Architektur… und Musik im ständigen Fluss!

Von den beiden darauf folgenden Chorälen wird man unter anderem die Transparenz der Schreibweise bewundern, zunächst in zwei, dann in drei Stimmen. Diese sind Orgelbearbeitungen des Komponisten selbst, Auszüge aus zwei seiner Kantaten. Die Texte, in den Kantaten von einem Solisten gesungen, beziehen sich auf die Episode nach der Auferstehung Christi von den Emmaus-Jüngern (Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ), und auf das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen (Wachet auf, ruft uns die Stimme).

SEITE 2

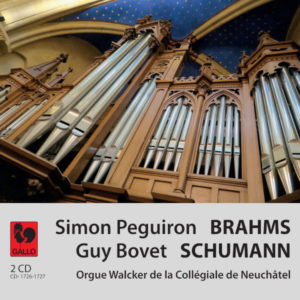

Johannes Brahms’ (1833-1897) Orgelwerk ist nicht sehr umfangreich: etwa fünfzehn Stücke, die drei Plattenseiten füllen. Aber wir können froh sein, dass sie existieren, denn sie sind in jeder Hinsicht würdig ihres Schöpfers!

Seine elf Choralvorspiele — von denen drei auf dieser Aufnahme zu hören sind — schrieb Brahms am Ende seines Lebens, als er, betroffen vom Tod Clara Schumanns und im Bewusstsein seines eigenen nahenden Todes, das Bedürfnis verspürte, über die großen Geheimnisse des Lebens und des Jenseits nachzudenken. Vielleicht vertiefte er sich auch erneut in das Studium der Orgelchoräle von J.-S. Bach, die er vierzig Jahre zuvor gespielt hatte.

Die Orgel spielte auch eine wichtige Rolle im Leben von César Franck (1822-1890) — er war über dreißig Jahre lang Organist der Basilika Sainte-Clotilde in Paris — sowie in seinem musikalischen Schaffen. Von den drei großen Chorälen, seinen letzten Kompositionen, war es das zweite, in h-Moll, das laut seinen direkten Schülern der Komponist bevorzugte. Vermutlich wegen der Einheit seiner musikalischen Gedanken ebenso wie wegen der Einfachheit und Reinheit seiner Form — zwei große Teile, getrennt durch eine Art Rezitativ, und jeder von einer ganz seraphischen Phrase im Dur gekrönt.

Aber lassen wir den Kommentar hier enden. War es nicht Beethoven, der sagte: wo die Worte enden, beginnt die Musik?