Extraits / Excerpts

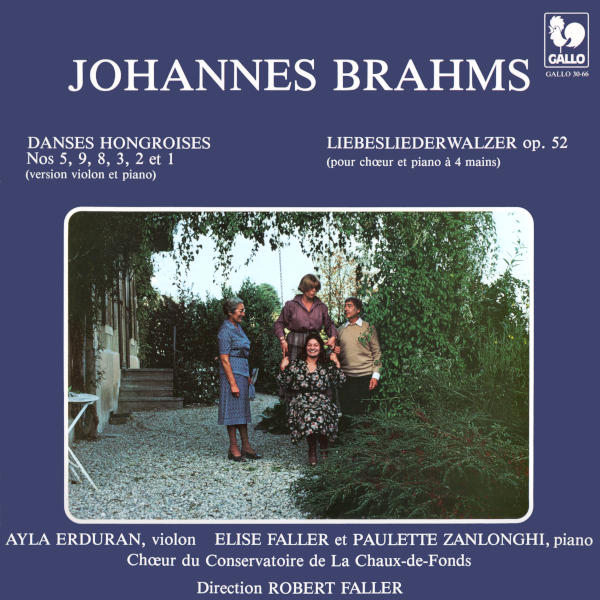

Brahms: Liebesliederwalzer, Op. 52 - Hungarian Dances, WoO 1 - Ayla Erduran, Paulette Zanlonghi, Elise Faller, Chœur du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, Robert Faller

Johannes BRAHMS:

21 Hungarian Dances, WoO 1: No. 5 in G Minor – No. 9 in E Minor – No. 8 in A Minor – No. 3 in F Major – No. 2 in D Minor – No. 1 in G Minor.

Liebesliederwalzer, Op. 52: No. 1, Rede, Mädchen, allzu liebes – No. 2, Am Gesteine rauscht die Flut – No. 3, O die Frauen – No. 4, Wie des Abends schöne Röthe – No. 5, Die grüne Hopfenranke – No. 6, Ein kleiner, hübscher Vogel – No. 7, Wohl schön bewandt – No. 8, Wenn so lind dein Augen mir – No. 9, Am Donaustrande – No. 10, O wie sanft die Quelle – No. 11, Nein, est ist nicht auszukommen – No. 12, Schlosser auf, und mache Schlösser – No. 13, Vögelein durchrauscht die Luft – No. 14, Sieh, wie ist die Welle klar – No. 15, Nachtigall, sie singt so schön – No. 16, Ein dunkeler Schacht ist Liebe – No. 17, Nicht wandle, mein Licht – No. 18, Es bebet das Gesträuche.

Ayla Erduran, Violine (Wikipedia)

Paulette Zanlonghi & Elise Faller, Klavier

Chœur du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, Robert Faller, Leitung (Wikipedia)

Johannes BRAHMS (1833–1897)

Die Liebesliederwalzer und die Ungarischen Tänze — zwei Aspekte der Hausmusik

Das vierhändige Klavierspiel ist eng mit dem Entstehen der beiden auf dieser Platte aufgenommenen Werke verbunden. Denn die Ungarischen Tänze — es sind deren 21 — wurden zuerst für Piano zu vier Händen komponiert. Daher heißt der Originaltitel der Walzer: Liebesliederwalzer für das Pianoforte zu vier Händen (und Gesang ad libitum). Könnte es sich hier demnach ursprünglich nur um ein vierhändiges Klavierwerk gehandelt haben? Die Klammern und die Bezeichnung ad libitum weisen dem Gesangspart scheinbar nebensächliche Bedeutung zu. Doch entspricht das weder dem Geist der Komposition noch der Absicht des Verfassers.

Für Brahms sind die Liebesliederwalzer nicht ausführbar ohne die Gesangspartien, ausgenommen dann, wenn sinnvolle Änderungen das musikalische Gleichgewicht sorgsam hüten, sodass die Komposition auch nach dem Verlust der Stimmen eine selbständige Existenz erhält. Diese Werkausgabe ohne Gesang, anfänglich eine Konzession von Brahms gegenüber dem Herausgeber (Simrock), erschien tatsächlich und trägt die Werknummer 52a. Sie entsprach jedoch auch — man muss das erwähnen — den Interessen von Brahms persönlich.

Hier stellen sich zwei Fragen:

1. In welchem Sinne konnte die vierhändige Klaviermusik von vornherein einer weiten Verbreitung sicher sein?

2. Was bedeuten für Brahms, neben den materiellen Gesichtspunkten, die musikalischen Möglichkeiten des Klaviers zu vier Händen?

Die von 1800 an wachsende Bedeutung der Bürger- und Kleinbürger als zahlende Verbraucher der Musik, die Entwicklung der industriellen Klavierfabrikation, der Einbau der Klavierstunden in jede gute Erziehung der Mädchen – das alles ermöglichte es der Musik, in Haus und Heim zu gelangen. Und das Pianoforte zu vier Händen war die bevorzugte Hausmusik. Der Erfolg und die weite Verbreitung dieser Art Musikpraxis sicherten den entsprechenden Werken einen großen Absatz.

Die allgemeine Beliebtheit von Opus 52 und besonders der Ungarischen Tänze — die erste Sammlung von zehn Tänzen erschien wie die Walzer 1869 — machten aus Brahms seit dem Beginn der Siebzigerjahre einen Komponisten von Weltruf. Die umfassende Anerkennung dieser Werke reizte den Künstler, bewusst oder nicht, während des folgenden Jahrzehnts die Stücke für Piano zu vier, respektive zu zwei Händen zu arrangieren, sie zu orchestrieren, sogar dazu, neue Liebesliederwalzer zu schreiben, das Opus 65.

1870 erscheint die Orchesterfassung von acht Walzern aus Opus 52 und von einem Stück aus Opus 65 (das damals noch nicht veröffentlicht war). 1872 setzt er die ersten zehn Ungarischen Tänze auf zweihändiges Klavier um. 1873 instrumentiert er drei von ihnen. 1874 kommen die oben erwähnten Liebesliederwalzer für Piano zu vier Händen, Opus 52a, heraus. 1875 folgen die Neuen Liebesliederwalzer für vier Stimmen und Piano zu vier Händen, Opus 65. Dann folgen 1877 die Neuen Liebesliederwalzer für Piano zu vier Händen, Opus 65a, und 1880 die zweite Sammlung der Ungarischen Tänze (Nr. 11–21) für vierhändiges Klavier. Zum mindesten darf man also sagen, dass Brahms seinen Erfolg zu nutzen wusste.

Die Ungarischen Tänze sind heute — das kann man ohne Übertreibung festhalten — das populärste Werk von Brahms. Jene Tänze, die er nicht selbst orchestrierte, haben andere umgesetzt. Einige Werke wurden für verschiedene Formationen arrangiert. Die bei uns registrierten Ausgaben für Violine und Klavier verdanken wir Jos. Joachim.

Wir betonen: Die Tänze waren und sind noch immer volkstümlich, nicht nur bekannt. Sie konnten in Kreise eindringen, die der Musik sonst eher verschlossen bleiben. Warum wohl? Schuld daran sind einmal die durch die Schallplatte ermöglichte, weite Verbreitung der Orchesterfassungen, welche den Farbton der ungarischen Themen verstärkten und bunter malten, dann die verführerische Fremdheit der slavischen Rhythmik. Jedoch war eine mögliche Popularität bereits im inneren Wesen der Originalausgabe für Pianoforte zu vier Händen enthalten.

Weil zwei Personen gemeinsam spielen können, hat das Klavier dem Bürger des 19. Jahrhunderts den Zugang zur Musik erleichtert, und diese Tatsache hat andererseits einen großen Teil des romantischen Musikschaffens in dem Sinne beeinflusst, dass die Werke leichter, um nicht zu sagen alltäglicher wurden — das sei ohne Werturteil bemerkt.

Ohne vielleicht ein einziges — die Variationen über ein Thema von Robert Schumann, Op. 23 — gehören alle vierhändigen Klavierstücke von Brahms zur Unterhaltungsmusik. Neben den Ungarischen Tänzen handelt es sich um die 16 Walzer, Op. 39, und die Liebesliederwalzer, Op. 52a und 65a.

In die gleiche Art Musik sind einzureihen die Liebesliederwalzer, Op. 52, für Piano und Gesang, welche Brahms in allen Kreisen der Hausmusik-Pflege rasch verbreitet sehen wollte.

Da stellt sich nun eine heikle Frage. Brahms ist doch das Symbol der ernsten Musik, welche die traditionellen Formen hochhält und nach dem edlen Ideal trachtet. Aber die unteren Schichten der Gesellschaft, welche seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts im Musikleben Bedeutung erlangen, regten ein Musikschaffen an, das sich mehr und mehr vom ernsten, überlieferten, bewahrenden, aristokratischen Stil der klassischen Periode trennte.

Ernste oder unterhaltende Musik? In der neuen sozialen Situation ist der romantische Künstler zwischen den beiden „widersprüchlichen“ Kompositionsarten hin- und hergerissen. Einesteils ist er zu einem Werk aufgerufen, das einmalig, genial sein soll, die Frucht der Inspiration, ohne versteckte Rücksicht auf materielle Interessen. Andernteils zwingt ihn die Demokratisierung der Musik, stets von neuem sein Publikum für sich zu gewinnen. Es gibt keinen König, keinen Fürsten mehr, der ihn anstellt und regelmäßig bezahlt. Er muss seine Musik verkaufen, und die Stücke der Hausmusik sind für ihn ein geeignetes Mittel, um sich seine Anhängerschaft zu sichern.

Das will keineswegs heißen, dass die romantischen Komponisten ihre Unterhaltungsmusik gegen ihren Willen und ohne Genialität verfasst hätten. Gerade die Liebesliederwalzer und die Ungarischen Tänze beweisen das Gegenteil. Doch sind sie vielleicht die bezeichnendsten Früchte jener „romantischen“ Widersprüchlichkeit, in der Brahms wie alle seine Zeitgenossen steckte.

François Brun

- Kategorien

- Komponisten

- Interpreten

- Booklet