Extraits / Excerpts

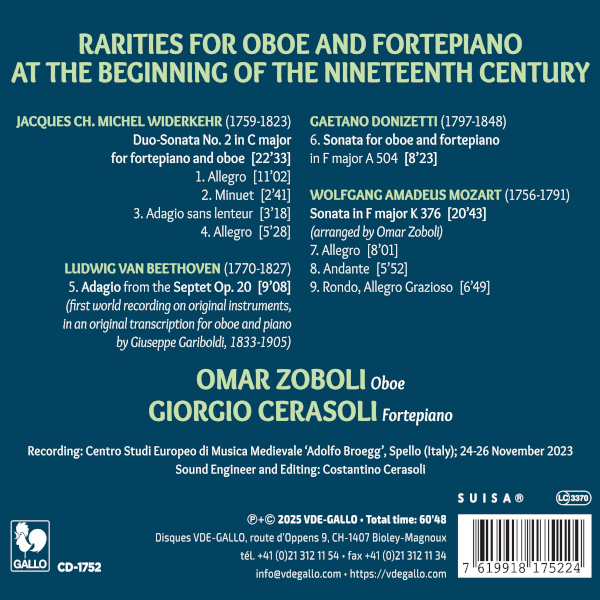

Widerkehr: Duo Sonata No. 2 in C Major - Beethoven: Septet, Op. 20: Adagio - Donizetti: Oboe Sonata in F Major - Mozart: Sonata in F Major, K. 376 - Omar Zoboli, Oboe - Giorgio Cerasoli, Fortepiano

Jacques WIDERKEHR: Duo Sonata No. 2 in C Major: I. Allegro – II. Minuet – III. Adagio sans lenteur – IV. Allegro – Ludwig van BEETHOVEN: Septet in E-Flat Major, Op. 20: II. Adagio cantabile (Arr. for Oboe and Piano By Giuseppe Gariboldi) – Gaetano DONIZETTI: Oboe Sonata in F Major, A 504 – Wolfgang Amadeus MOZART: Violin Sonata in F Major, K. 376 (Arr. for Oboe By Omar Zoboli): I. Allegro – II. Andante – III. Rondo, Allegro Grazioso.

Omar Zoboli, Oboe https://www.omarzoboli.ch/

Giorgio Cerasoli, Fortepiano www.giorgiocerasoli.it

Jacques Widerkehr (1759–1823)

Jacques Widerkehr (1759–1823), ein elsässischer Komponist der Klassik, zeichnete sich durch seine äußerst feinsinnigen Kammermusikwerke aus. Die Duo Sonata Nr. 2 in C-Dur für Oboe und Basso Continuo, hier interpretiert von Omar Zoboli, zeigt die ganze Subtilität seines Stils, zwischen formaler Strenge und galantem Charme. Beeinflusst von Wiener Meistern wie Haydn, entwickelte Widerkehr eine eigene musikalische Sprache, in der die Oboe in einem eleganten Dialog im typisch französischen Stil steht.

Das Oboe im beethovenschen Universum

Hat die Oboe wirklich ihren Einzug in Beethovens Salon gehalten? Sicher ist, dass sie regelmäßig die Räume betrat, in denen der deutsche Komponist seine Werke schuf. Ludwig van Beethoven reservierte dem Rohrblattinstrument nicht nur einen herausragenden Platz in seinen Orchesterwerken (man denke nur an die Soli zu Beginn des Trauermarsches in der „Eroica“-Symphonie und beim Repriseneinsatz des ersten Satzes der berühmten Fünften Symphonie), sondern er wählte sie auch zu einer der Protagonistinnen seiner Kammermusik: vom Quintett für Klavier und Blasinstrumente über das Trio op. 87 (in dem zwei Oboen mit einem Englischhorn dialogisieren) bis hin zum außergewöhnlichen Oktett op. 103.

Für das Trio op. 87 und die Variationen über ein Thema aus Mozarts „Don Giovanni“ WoO 28 hatte Beethoven wahrscheinlich die Brüder Johann, Franz und Philipp Teimer im Sinn, berühmte böhmische Interpreten, deren lange Tätigkeit 1796 endete – dem Jahr, in dem Johann und Franz, fast mit Sicherheit die Oboisten des Trios, starben.

Der Salon als bevorzugter Raum für Kammermusik

Kehren wir also zurück in den Salon, um uns daran zu erinnern, dass die Kammermusik – auch noch zu Beethovens Zeit – vor allem für private Aufführungen konzipiert war, eben in jenen Salons des Adels und des gehobenen Bürgertums, die in ganz Europa Aufführungen für Bewohner und ihre Gäste beherbergten. In den Theatern und Konzertsälen hingegen waren die Programme im Wesentlichen den Orchesterensembles vorbehalten.

Vielfalt des europäischen Salonrepertoires

Das Repertoire, das in den europäischen Salons zirkulierte, war – je nachdem ob man sich z. B. in Wien, Paris oder Böhmen befand – offensichtlich unterschiedlich und außergewöhnlich breit gefächert. Man konnte auf eine Vielzahl heute weniger bekannter Komponisten treffen, die jedoch dieselbe musikalische Sprache verwendeten wie die berühmtesten Musiker: Haydn, Mozart und Beethoven. Ein kulinarischer Vergleich ist aufschlussreich: Die Fülle an verwendeten Zutaten war vielen Köchen gemeinsam – jeder entwickelte daraus eigene Rezepte nach seinem Geschmack und seiner Kreativität.

Deshalb enthalten auch Werke von Musikern wie Jacques Christian Michel Widerkehr (1759–1823), auf den wir noch zurückkommen werden, Friedrich Theodor Fröhlich (1803–1836) oder Carl Anton Philipp Braun (1788–1835) nicht selten Passagen, harmonische Lösungen und stilistische Züge, die Kennern des klassischen Stils dieser berühmten Triade bekannt vorkommen dürften. Es geht hier nicht darum, herauszufinden, wer von wem kopierte – jeder Künstler hatte dieselbe musikalische Sprache als Bezugspunkt, die nicht nur von Haydn, Mozart und Beethoven, sondern auch von vielen anderen Kollegen verwendet wurde.

Widerkehr: zwischen Beethoven-Einfluss und Eigenständigkeit

Es überrascht daher nicht, dass die beiden Harmonien, mit denen Beethovens Erste Symphonie beginnt, auch am Anfang des zweiten Duos aus Jacques Widerkehrs Trois Duos pour piano et violon ou hautbois zu finden sind – entstanden um 1794 und 1817 bei Érard veröffentlicht. Der aus Straßburg stammende Franzose, möglicherweise ein Schüler von Franz Xaver Richter, spielte dank seiner Cellostudien ab 1783 regelmäßig in Paris mit dem Orchester der Loge Olympique und den Concerts Spirituels, jedoch ohne feste Anstellung.

Seine Haupttätigkeiten bis zur Revolution schienen Musikunterricht und Komposition gewesen zu sein. Die Mode der konzertanten Symphonien verschaffte Widerkehr Ruhm: Während der Revolution und des Konsulats tauchte sein Name häufig in Konzertprogrammen auf. Die Solopartien vieler seiner Werke sind hauptsächlich für Blasinstrumente (Klarinette, Flöte, Oboe, Fagott oder Horn) geschrieben und für führende Musiker in Paris bestimmt. Wie bei diesen konzertanten Symphonien, die damals zu den besten in Europa zählten, zeigt sich auch in seiner Kammermusik ein leuchtender Stil, detailgenau und reich an harmonischen Effekten. Diese Merkmale finden sich auch im Deuxième Duo pour piano et violon ou hautbois in C-Dur mit vier Sätzen – während die klassische Sonate meist nur drei enthält: Zwei Allegros (das erste in Sonatenform, das zweite als Rondo) rahmen ein brillantes Menuett ein, das dem symphonischen Scherzo bereits sehr nahekommt, sowie ein besonders ausdrucksstarkes langsames Stück.

- Kategorien

- Komponisten

- Interpreten

- Booklet