Extraits / Excerpts

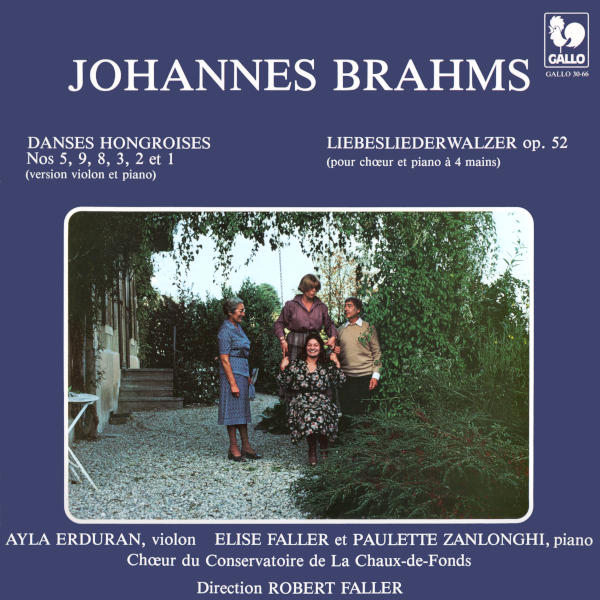

Brahms: Liebesliederwalzer, Op. 52 - Hungarian Dances, WoO 1 - Ayla Erduran, Paulette Zanlonghi, Elise Faller, Chœur du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, Robert Faller

Johannes BRAHMS:

21 Hungarian Dances, WoO 1: No. 5 in G Minor – No. 9 in E Minor – No. 8 in A Minor – No. 3 in F Major – No. 2 in D Minor – No. 1 in G Minor.

Liebesliederwalzer, Op. 52: No. 1, Rede, Mädchen, allzu liebes – No. 2, Am Gesteine rauscht die Flut – No. 3, O die Frauen – No. 4, Wie des Abends schöne Röthe – No. 5, Die grüne Hopfenranke – No. 6, Ein kleiner, hübscher Vogel – No. 7, Wohl schön bewandt – No. 8, Wenn so lind dein Augen mir – No. 9, Am Donaustrande – No. 10, O wie sanft die Quelle – No. 11, Nein, est ist nicht auszukommen – No. 12, Schlosser auf, und mache Schlösser – No. 13, Vögelein durchrauscht die Luft – No. 14, Sieh, wie ist die Welle klar – No. 15, Nachtigall, sie singt so schön – No. 16, Ein dunkeler Schacht ist Liebe – No. 17, Nicht wandle, mein Licht – No. 18, Es bebet das Gesträuche.

Ayla Erduran, Violon (Wikipedia)

Paulette Zanlonghi & Elise Faller, piano

Chœur du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, Robert Faller, direction (Wikipedia)

Johannes BRAHMS (1833-1897)

Les Liebesliederwalzer et les Danses Hongroises — deux aspects de la « Hausmusik »

Le piano à quatre mains est étroitement lié à la genèse des deux œuvres enregistrées sur ce disque. En effet, les Danses Hongroises, au nombre de 21, ont été écrites tout d’abord pour piano à quatre mains, et le titre original des valses est : Liebesliederwalzer für das Pianoforte zu vier Händen (und Gesang ad libitum). S’agirait-il ici aussi d’une œuvre conçue originalement pour piano à quatre mains ? Les parenthèses et la spécification « ad libitum » semblent reléguer la partie vocale à l’arrière-plan. En fait, dans l’esprit de l’œuvre et dans l’intention de Brahms, il n’en est rien.

Pour lui, les Liebesliederwalzer ne sont pas démontables et exécutables sans leurs parties de chant, à moins de certains changements évitant le déséquilibre et permettant à l’œuvre démunie des voix une existence autonome. Cette version sans voix, autre concession à l’éditeur mais aussi, il faut le dire, répondant à l’intérêt de Brahms lui-même, existe et porte le numéro d’opus 52a.

Deux questions se posent ici : premièrement, en quel sens la musique pour piano à quatre mains pouvait-elle, a priori, être assurée d’une large diffusion ? Deuxièmement, que représentent pour Brahms, à côté des possibilités matérielles, les possibilités musicales du piano à quatre mains ?

L’apparition de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie à partir de 1800 parmi les consommateurs de la musique, le développement de l’industrie du piano, l’intégration de « leçons de piano » dans toute bonne éducation des jeunes filles, permirent de « domestiquer » la musique. Le piano à quatre mains était la formation privilégiée de la Hausmusik. Le succès et la propagation de cette manière de pratiquer la musique garantissaient aux pièces écrites pour cette formation un large écoulement.

Le succès de l’opus 52 et surtout des Danses Hongroises, dont le premier recueil de dix danses parut la même année (1869) que les valses, fit de Brahms, à partir des années 1870, un compositeur de renommée mondiale. Durant la décennie qui suivit leur parution, le succès de ces deux œuvres incita l’auteur, spontanément ou non, à les arranger pour piano à quatre et respectivement deux mains, à les orchestrer et même à écrire de « nouvelles » Liebesliederwalzer, opus 65.

En 1870 c’est l’orchestration de huit valses de l’opus 52 et d’une de l’opus 65 (qui n’est en fait pas encore édité) ; en 1872 la transcription des dix premières Danses Hongroises pour piano à deux mains ; en 1873 l’orchestration de trois d’entre elles ; en 1874 les Liebesliederwalzer pour piano à quatre mains op. 52a que nous connaissons déjà ; en 1875 les Neue Liebesliederwalzer pour quatre voix et piano à quatre mains op. 65 ; en 1877 les Neue Liebesliederwalzer pour piano à quatre mains op. 65a ; en 1880 le deuxième recueil des Danses Hongroises (n° 11–21) pour piano à quatre mains. Le moins que l’on puisse dire est que Brahms sut faire fructifier son succès.

Les Danses Hongroises constituent à l’heure actuelle, il n’est pas exagéré de le dire, l’œuvre la plus populaire de Brahms. Celles qui n’étaient pas encore orchestrées par leur auteur l’ont été par d’autres mains. D’autres ont été arrangées pour différentes formations. Nous devons celles pour violon et piano, enregistrées ici, à Joachim.

Nous disons bien qu’elles furent et sont toujours populaires et pas seulement connues. Les Danses ont pénétré jusque dans les milieux généralement fermés à la musique. La diffusion par le disque de leur orchestration étoffant et variant le coloris des thèmes hongrois, et l’exotisme séduisant de la rythmique slave en sont les causes. Mais une popularité potentielle, dirons-nous, était déjà intrinsèquement contenue dans leur version originale pour piano à quatre mains.

Le piano, aussi et surtout parce que deux personnes peuvent en jouer ensemble, a facilité au bourgeois du XIXᵉ siècle l’accès à la musique, et celui-ci, en retour, a orienté une grande partie de la production romantique pour piano à quatre mains dans le sens d’une musique plus facile, pour ne pas dire triviale — ceci dit sans aucun jugement de valeur.

Toutes les pièces à quatre mains que Brahms a composées, sauf peut-être une seule, les Variations sur un thème de Robert Schumann op. 23, sont d’ailleurs à ranger parmi la musique de divertissement : à côté des Danses Hongroises, il s’agit des 16 Valses op. 39 et des Liebesliederwalzer op. 52a et op. 65a.

Les Liebesliederwalzer op. 52 pour piano et chant, que Brahms souhaitait voir se propager rapidement dans tous les milieux où l’on cultivait la Hausmusik, sont aussi de la musique de divertissement. Or, Brahms est le symbole de la musique sérieuse, respectueuse des formes traditionnelles et aux aspirations élevées.

Les classes inférieures de la société, intervenant au début du siècle dernier dans la vie musicale, suscitèrent l’élaboration d’une musique, dont le caractère et le style allèrent se séparer toujours plus de la musique dite sérieuse, héritière et conservatrice de la musique aristocratique du siècle classique. Musique sérieuse et musique de divertissement : entre ces deux genres et dans cette nouvelle situation sociale, le compositeur romantique est pris comme dans une contradiction.

D’une part, il est appelé à réaliser une œuvre unique, une œuvre de génie, qui est le fruit d’une inspiration qui se veut délivrée de toute préoccupation matérielle.

D’autre part, la « démocratisation » de la musique l’oblige à constamment conquérir son public. Il n’y a plus de roi ou de prince qui reçoive et paye régulièrement ses services. Le compositeur doit vendre sa musique, et les morceaux de Hausmusik sont un moyen pour lui de ne pas s’aliéner son public.

Ce qui ne veut pas dire que les compositeurs romantiques, lorsqu’ils écrivaient de la musique de divertissement, le faisaient toujours contre leur gré ou sans génie. Les Liebesliederwalzer et les Danses Hongroises sont peut-être les fruits les plus typiques de la contradiction « romantique » dans laquelle s’est trouvé, comme tous ses contemporains, Brahms.

François Brun

- Catégories

- Compositeurs

- Interprètes

- Booklet