Extraits / Excerpts

Bach: Passacaglia and Fugue in C Minor, BWV 582 - Two Chorals, BWV 650 & BWV 740 - Concerto in A Major, BWV 1065 - Pastorale in F Major, BWV 590 - Guy Bovet

Johann Sebastian BACH: Passacaglia and Fugue in C Minor, BWV 582: I. Passacaglia – Passacaglia and Fugue in C Minor, BWV 582: II. Fugue – Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter, BWV 650 – Wir glauben all’ an einen Gott, BWV 740 – Concerto for 4 Harpsichord in A Minor, BWV 1065: I. Allegro (Transcr. For Organ) – II. Largo (Transcr. For Organ) – III. Allegro (Transcr. For Organ) – Pastorale in F Major, BWV 590: I. Siciliana – II. Allemande – III. Aria – IV. Gigue

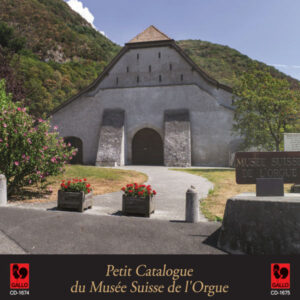

Guy Bovet aux orgues de l’Abbatiale de Romainmôtier. https://www.guybovet.org/

Les œuvres

La Passacaille et Fugue en ut mineur (BWV 582) est sans doute l’une des plus célèbres œuvres du maître. C’est l’une de celles qui posent à l’organiste les problèmes de registration les plus intéressants, lui permettant aussi, plus qu’un prélude et fugue habituel, de montrer différents timbres de l’orgue, ce qui a été déterminant dans le choix de la pièce.

Sur une basse qui se répète inlassablement (elle est parfois variée et se promène volontiers dans les autres voix du contrepoint, mais elle est toujours présente), se déroulent les variations, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Accords, arpèges, contrepoint, tous les styles sont utilisés et, lorsqu’on croit les possibilités épuisées, voici que commence une fugue en triple contrepoint (c’est-à-dire que le thème est toujours accompagné de deux contre-sujets, qui peuvent être disposés comme on voudra dans l’ordre des voix). Cette fugue fait encore reculer les limites de la fantaisie, en enrichissant le thème de ses éléments nouveaux. Elle culmine sur un spectaculaire accord de sixte napolitaine, pour se terminer enfin dans une péroraison majestueuse.

Choral: Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter (BWV 650). Cette pièce est la dernière de la collection des chorals de Schübler, qui en réalisa l’édition du vivant de Bach. On appelle aussi cette collection les chorals transcrits : en effet, ce sont des morceaux de cantates que Bach a transcrits pour l’orgue, sans doute en raison de leur succès. Dans l’original de celui-ci, les guirlandes de la main droite sont confiées au violon-solo, le choral au ténor solo, la basse continue accompagnant le tout.

Choral: Wir glauben all’ an einen Gott (BWV 740). Il s’agit de la version ornée à double pédale, une merveille en miniature. Un accompagnement à quatre voix (deux au manuel, deux à la pédale) rendu d’une admirable transparence par l’emploi de jeux différents pour chaque paire de voix, ce qui permet d’entendre les citations du thème apparaissant souvent avant l’entrée du soprano, soutient une mélodie discrètement ornée, qui s’envole subitement sur l’accord final.

Pastorale (en fa M./BWV 590). Il s’agit d’une des œuvres les moins jouées – et à tort – de Bach, peut-être étant donnée l’absence presque totale de partie de pédale (pourquoi la musique ne serait-elle pas belle quand même ?) ; peut-être aussi parce que l’on ne peut pas y faire de grand bruit… Elle est pourtant pleine de charme et d’une écriture qui ne le cède en rien aux « grandes » œuvres d’orgue du Cantor. La première partie, inspirée évidemment des Pastorales italiennes, stylisées d’après les musiques des « pifferari » romains, nous fait entendre un duo de cornemuses sur un bourdon qui pose l’harmonie. Vient ensuite une sorte d’Allemande en do majeur, suivie d’une cantilène de chalumeau aux chromatismes subtils. L’œuvre se termine sur un fugato en deux parties qui pourrait symboliser la guirlande des anges de la nuit de Noël.

Concerto (BWV 1065). Il ne s’agit pas ici de l’un des Concertos transcrits directement pour l’orgue, mais de la transcription d’une transcription. En effet, cette œuvre, originalement en si mineur pour quatre violons et orchestre, a été arrangée par Bach pour quatre clavecins et orchestre. C’est à partir de cette version que j’ai fait la réduction pour orgue, en utilisant les procédés que Bach lui-même employait lorsqu’il arrangeait des concertos pour un seul instrument à clavier. On y perd, certes, surtout au niveau des parties solistes qui ne sont plus quatre, mais une ou au maximum deux, mais on y gagne en transparence. D’ailleurs, allez faire la distinction entre quatre violons ou quatre clavecins jouant simultanément !

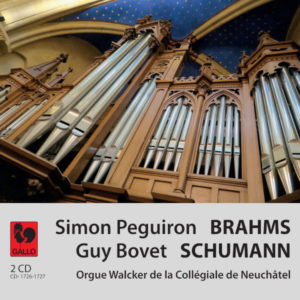

L’orgue de Romainmôtier

Construit par la maison Neidhardt & Lhôte, à Saint-Martin NE, et achevé en 1972, l’orgue de Romainmôtier est certainement l’un des instruments les plus intéressants qui aient été construits en Europe à notre époque. Il se distingue par son extrême sobriété, sa volonté affirmée de ne pas « tout jouer » ; de là vient son originalité et le fait que, justement, l’on peut y jouer presque tout !

L’acoustique généreuse de l’église n’y est bien sûr pas pour rien, arrondissant les angles là où il le faut et fournissant à l’instrument une idéale caisse de résonance. La composition est orientée d’abord vers la musique du Sud de l’Europe, avec les rangs de Ripieno du Grand-Orgue et son Flauto in Ottava pour évoquer l’Italie, ses couleurs chaudes et mystérieuses, ainsi que ses anches en chamade pour l’Espagne, et tous ses jeux de détail pour la musique française, qui bénéficie aussi d’un majestueux Grand Plein Jeu et d’un excellent Grand Jeu.

Pourquoi y jouer du Bach ? Il peut en effet sembler bizarre d’avoir choisi cet orgue pour enregistrer une musique qui n’est certes pas facile à enregistrer avec équilibre et qui demande une esthétique d’orgue un peu décadente, où les jeux se mélangent bien, n’ayant pas trop de personnalité ; un instrument qui ne se fasse pas trop remarquer et qui réalise docilement toutes les intentions musicales de l’organiste.

Or, Romainmôtier est tout le contraire : étalon pur-sang, il se cabre volontiers et il faut jouer serré avec lui pour pouvoir imposer une conception pré-établie. Mais ce sont là des problèmes d’organiste, et le public, qui entend ses merveilleuses sonorités, n’a rien à en faire.

Cependant, lorsqu’on va dans le sens de l’orgue, de sa sobriété et de sa richesse, on s’aperçoit que le problème n’existe pas réellement et que de nouvelles perspectives se dévoilent pour les pièces les plus connues. Il faut jouer avec, et non contre l’instrument, et se laisser inspirer, guidé par lui. C’est dans cet esprit que nous avons travaillé avec cet orgue, dans cet esprit aussi que nous avons fait le choix du répertoire, dont une bonne partie s’inspire tout de même de la musique ensoleillée de l’Italie.

Nous avons manié l’orgue de Romainmôtier avec économie, ne tirant ou poussant jamais plus qu’un jeu à la fois, partant du principe que « ce que l’orgue ne veut pas faire, il ne faut pas le lui faire faire ». Bien que nous ayons bénéficié, lors de l’enregistrement, des soins attentifs d’une aide-registre compétente, toutes les manœuvres exécutées dans les pièces interprétées peuvent être faites par l’organiste seul, sans aucune aide.

Guy Bovet

| Timbres | Registres |

|---|---|

| Grand-Orgue (II) | Montre 16, Montre 8, Prestant, Doublette, Quinte 1 1/3, Petite Doublette 1, Fourniture 4 r, Cymbale 4 r, Flûte 4 |

| Positif (I) | Flûte à chem. 8, Prestant, Nazard, Doublette, Tierce, Fourniture 3-4 r, Cromorne, Tremblant doux |

| Trompettes (III) | Trompette, Clairon, Cornet 5 r, Basse de Clairon en Chamade, Dessus de Trompette en Chamade, Dulzaina 8 horizontale |

| Echo (IV) | Bourdon 8, Flûte à chem. 4, Flûte 2, Tierce, Sifflet, Voix humaine, Tremblant fort |

| Pédale | Flûte bouchée 16, Flûte 8, Prestant 4, Fourniture 3 r, Bombarde, Trompette, Clairon, Petit Clairon 2 |

- Catégories

- Compositeurs

- Interprètes

- Booklet