Extraits / Excerpts

Bach: Prelude and Fugue, BWV 552 - Franck: Choral No. 2 in B Minor, FWV 39 - Brahms - Pierre Segond aux Grandes Orgues de la Cathédrale Saint-Pierre à Genève

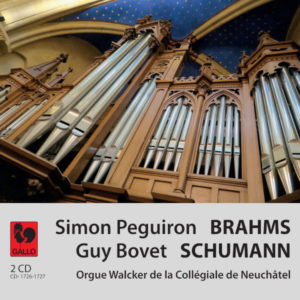

Johann Sebastian BACH: Prelude and Fugue in E-Flat Major, BWV 552: I. Prelude – II. Fugue – Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649 – Wachtet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645 – Johannes BRAHMS: 11 Chorale Preludes, Op. 122: No. 7 O Gott du frommer Gott – No. 5 Schmücke dich, O liebe Seele – No. 10 Herzlich tut mich verlangen – César FRANCK: Choral No. 2 in B Minor, FWV 39

Pierre Segond aux Grandes Orgues de la Cathédrale Saint-Pierre à Genève. (Biographie)

LES ŒUVRES

À l’instar du premier disque édité par — et pour — la «Fondation des Clefs de Saint-Pierre», celui-ci présente quelques œuvres de compositeurs parmi les plus grands : œuvres propres à révéler beautés et richesses sonores des orgues de la cathédrale de Genève ; œuvres par ailleurs si familières aux mélomanes qu’il semble inutile de les commenter longuement.

La face 1 sera consacrée à J.-S. Bach, la face 2 à Brahms et Franck.

FACE 1

«Le Cantor de Leipzig apparaît comme une manière de phare qui illumine toute la musique d’orgue», a dit de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) le musicologue français Norbert Dufourcq.

De son œuvre considérable, détachons trois pièces : un Prélude et fugue, deux Chorals.

Le Prélude et la Fugue en mi bémol majeur forment le diptyque le plus imposant de son auteur. Le prélude introduit et la fugue couronne l’ensemble des vingt-et-un chorals dits du catéchisme luthérien. Et il est certain que ce diptyque revêtait dans l’esprit de Bach une signification symbolique avant tout trinitaire, que l’on reconnaîtra clairement dans la fugue en trois parties et à trois thèmes, le premier se combinant successivement avec les deux autres. Écriture transcendante, architecture royale… et de la musique à jet continu !

Des deux chorals qui suivent, l’on admirera, entre autres qualités, la transparence de l’écriture, à deux puis à trois voix. Il s’agit là d’adaptations à l’orgue, par le compositeur lui-même, d’extraits de deux de ses Cantates. Les textes, chantés par un soliste dans les Cantates, se réfèrent, l’un à l’épisode, après la Résurrection du Christ, des disciples d’Emmaüs (Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ), l’autre à la parabole des vierges sages et des vierges folles (Wachet auf, ruft uns die Stimme).

FACE 2

Elle n’est pas très abondante, l’œuvre pour orgue de Johannes Brahms (1833-1897) : une quinzaine de pièces, la durée de trois faces de disques. Mais soyons heureux qu’elle existe, car elle est en tous points digne de son auteur!

Ses onze «Choralvorspiele» — dont trois figurent sur cette gravure — Brahms les écrivit à la fin de sa vie, alors qu’affecté par la mort de Clara Schumann et sentant approcher la sienne, il éprouva le besoin de méditer sur les grands mystères de la vie et de l’au-delà. Peut-être aussi se replongea-t-il dans l’étude des chorals d’orgue de J.-S. Bach qu’il avait joués quarante ans plus tôt.

L’orgue occupe une place importante dans la vie de César Franck (1822-1890) — il fut pendant plus de trente ans organiste de la basilique Sainte-Clotilde à Paris — ainsi que dans sa production musicale. Des trois grands chorals, ses dernières compositions, c’est le deuxième, en si mineur, qu’au dire de ses disciples directs l’auteur préférait. Sans doute autant pour l’unité de sa pensée musicale que pour la simplicité, la pureté de sa forme — deux grands volets séparés par une sorte de récitatif et couronnés chacun par une phrase toute séraphique en majeur.

Mais arrêtons là ce commentaire. N’est-ce pas Beethoven qui disait : où s’arrête la parole commence la musique ?

- Catégories

- Compositeurs

- Interprètes

- Booklet