Extraits / Excerpts

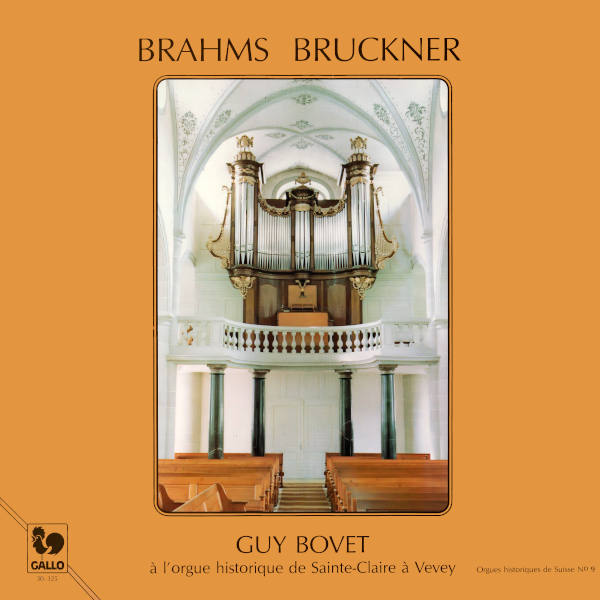

Brahms: Choral Preludes, Op. 122 - Bruckner: Praeludium in C Major, WAB 129 "Perger Praeludium" - Guy Bovet an der historischen Sainte-Claire-Orgel in Vevey.

Johannes BRAHMS: 11 Choral Preludes, Op. 122: No. 1 Mein Jesu, der du mich – Choralvorspiel und Fugue über „O Traurigkeit, o Herzeleid“, WoO 7: Choralvorspiel – 11 Choral Preludes, Op. 122: No. 2 Herzliebster Jesu – No. 3 O Welt, ich muss dich lassen – No. 4 Herzlich tut mich erfreuen – No. 5 Schmücke dich, o liebe Seele – No. 6 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen – No. 7 O Gott, du frommer Gott – No. 8 Es ist ein Ros‘ entsprungen – No. 9 Herzlich tut mich verlangen – No. 10 Herzlich tut mich verlangen – No. 11 O Welt, ich muss dich lassen – Anton BRUKNER: Praeludium in C Major, WAB 129 „Perger Praeludium“.

Guy Bovet an der historischen Sainte-Claire-Orgel in Vevey.

Brahms hat uns 15 Orgelwerke hinterlassen. Drei davon sind „freie“ Stücke (2 Präludien und Fugen und eine Fuge in As-Moll, geschrieben im Alter von ~ 23-24 Jahren), die 12 anderen sind Choralpräludien, welche – „O Traurigkeit“ ausgenommen, das zur selben Zeit wie die freien Stücke entstand – am Lebensende des Meisters komponiert wurden. Unsere Plattenaufnahme bietet diese Choräle dar.

Ihre Stimmung ist ernst, abgeklärt heiter, sie verrät das Denken eines einsamen, alten Brahms, der über den Tod nachsinnt. Die musikalischen Bezüge sind deutlich zu spüren: J.-S. Bach ist stets da, aber auch in den eigenen Werken, den „4 ernsten Gesängen“ oder in gewissen Abschnitten des deutschen Requiems erkennt man die Atmosphäre dieser Chorale wieder. Die hinterlassenen, als Opus 122 im Jahre 1902 erschienenen Stücke könnten gut das musikalische Testament des Komponisten sein: Brahms kehrt in der letzten Lebenszeit zur Orgel zurück, die er 42 Jahre lang völlig aufgegeben hatte, und schreibt für sie 11 Werke, die durch ihre Schönheit und Einfachheit ergreifen.

Mein Jesu, der Du mich (op. 122, Nr. 1)

„Mein Jesu, der Du mich/zum Lustspiel ewiglich/Dir hast erwählet,

sieh wie Dein Eigentum/des großen Braut’gams Ruhm/so gern erzählet.“

Obwohl der Text die Freude des Christen mit jener der Braut vergleicht, ist die Stimmung ruhig (Brahms gibt an: Forte ma dolce). Jeder Choralabschnitt wird in Fugato, in ausgeschmückter Form dargeboten, bevor er im Pedal in langen Werten zu hören ist. Die Kunst des Kontrapunktes ist bemerkenswert, die Umkehrungen, Dehnungen und Kürzungen sind zahlreich. Der „Lustspiel“-Gedanke klingt bei der Einleitung des 3. Teils an, wo ein Arpeggio-Motiv mit einer die rhythmische Betonung verschiebenden Phrasierung das Thema umspielt. Der letzte Abschnitt wird durch eine zusätzliche Melodie bereichert, welche die harmonische Dichte verstärkt.

Oh Traurigkeit (komponiert 1857, veröffentlicht 1882)

„O Traurigkeit/o Herzeleid/ist das nicht zu beklagen/

Gott des Vaters einig Kind/wird ins Grab getragen.“

Dieses Stück, dessen Dichte man bestimmt mit jener der Chorale op. 122 vergleichen darf, gehört zu einer Reihe von Vertonungen jener Epoche, in der sich Brahms erneut mit dem Kontrapunkt befasste, indem er sich in die Orgelwerke Bachs vertiefte. Gleichzeitig wetteiferte er im Orgelstudium mit Klara Schumann, mit der ihn eine intime Freundschaft verband, eine Beziehung, welche in seinem ganzen Leben Spuren hinterließ.

Es handelt sich bei diesem Stück um ein Präludium mit Fuge. Zuerst ist die Choralmelodie, begleitet von einer sanften Triolenbewegung, durch ein Soloregister im Sopran zu hören. Gegen den Schluss kehrt sie in der Subdominante als Echo, leiser werdend, wieder. Die Fuge ist von neuem in ein festes Gefüge gebettet, bleibt aber trotzdem Gesang. Wieder finden wir hier viele Umkehrungen des Haupt- und des Nebenthemas, das durch seine gereihten Sextsprünge das vom Gefühl beherrschte Element einführt. Wie im vorigen Choral liest die Melodie mit gedehnten Notenwerten im Bass. Das Stück ist Friedchen Wagner, einer Schülerin von Brahms, gewidmet.

[show_more more=“mehr anzeigen“ less=“weniger anzeigen“]

Herzliebster Jesu (op. 122, Nr. 2)

„Herzliebster Jesu/was hast du verbrochen/dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen/Was ist Schuld?/in was für Missetaten/Bist du geraten?“

Das leicht kolorierte Thema erklingt im Sopran. Es wird durch eine Synkopenbewegung in 3 Achteln begleitet, denen der betonte Taktteil fehlt. Im Pedal ist oft ein Motiv zu hören, das im Triton (die Oktave genau halbierender Sprung) meist fällt. Im Orgelbüchlein von Bach findet man im Choral „durch Adams Fall“ ein analoges Klangbild, das den Sturz Adams versinnbildlicht. Das eher dramatische als schicksalsergebene Stück drückt in kraftiger Zeichnung heftigen Unwillen aus.

O Welt, ich muss dich lassen (op. 122, Nr. 3)

„Oh Welt, ich muss dich lassen/ich fahr dahin mein Strassen/ins ewige Vaterland/Mein Geist will ich aufgeben/dazu mein Leib und Leben/befehle in Gottes Gnade Hand.“

Das von Verzierungen umspielte Thema im Sopran erhält ein begleitendes „Seufzermotiv“, eine Gruppe von 2 auf- oder absteigenden Noten. Auch Bach geht gleich vor (O Lamm Gottes unschuldig und manch anderer Choral), wenn er den Leidensgedanken nahelegen will. Beim letzten Abschnitt erweitert Brahms die Ausschmückung, indem er mehrmals nacheinander das gleiche Notenbild vergehen und wiederkommen lässt, in einer Darstellung, die für ihn charakteristisch ist. Kein anderer hätte diesen Schluss schreiben können.

Herzlich tut mich erfreuen (op. 122, Nr. 4)

„Herzlich tut mich erfreuen/die liebe Sommerzeit

wenn Gott wird schön verneuen/alles zur Ewigkeit

Den Himmel und die Erde/wird Gott neu schaffen gar

all Kreatur soll werden/ganz herrlich hübsch und klar.“

Dieses verhalten frohliche Stück ist ganz in Arpeggi gefasst, ein Stil, der mehr ans Klavier als an die Orgel denken lässt. Das unverzierte Thema liegt im Sopran. Stellenweise wird die Wirkung des Arpeggi-Flusses noch dadurch verstärkt, dass gleichzeitig mit der Melodie zusammen synkopisch gesetzte Stimmen ertönen. Es ist ein Vorgehen, das Brahms oft in seinen Instrumentierungen verwendet.

Schmücke dich, o liebe Seele (op. 122, Nr. 5)

„Schmücke dich, o liebe Seele/lass die dunkle Sündenhöhle

komm ans helle Licht gegangen/fange herrlich an zu prangen!

Denn der Herr voll Heil und Gnaden/will dich jetzt zu Gaste laden

der den Himmel kann verwalten/will jetzt Herberg in dir halten.“

Das Stück badet in einem milden Licht. Das unverzierte Thema im Sopran wird von 2 sich antwortenden Stimmen getragen, die in Sechzehnteln gesetzt und vom Motiv des ersten Choralsatzes abgeleitet sind.

O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen (op. 122, Nr. 6)

„O wie selig seid ihr doch ihr Frommen

die ihr durch den Tod zu Gott gekommen

Ihr seid entgangen aller Not, die uns noch hält gefangen.“

Das Thema liegt im Sopran. Der etwas komplizierte, doch stets flüssige Kontrapunkt erinnert beschwörend an die Fesseln des Elends, das uns gefangen hält. Das abschließende, in einem leuchtenden D-Dur endende Crescendo versinnbildlicht unsere Befreiung.

O Gott, Du frommer Gott (op. 122, Nr. 7)

„O Gott du frommer Gott/du Brunnquell aller Gaben

ohn’ den nichts ist was ist/von dem wir alles haben

gesunden Leib gib’ mir/und dass in solchem Leib

ein unverletzte Seel/und rein Gewissen bleib’!“

Die Struktur dieses Chorals erinnert an Klavierstücke von Brahms mit einem rhythmischen Gefüge, das er häufig anwendet (2 Stimmen oder Stimmgruppen in punktierten Vierteln oder ineinander verzahnten Achteln). In der Einführung, die jedem Thema vorausgeht, sind gewisse expressive Tonwendungen wiederholt, als ob sie flehentliche Bitten wären. Das Thema erscheint in verschiedenen Lagen, am häufigsten im Sopran. Gegen Ende werden die Bittmotive immer ausdrücklicher, dann scheint die Musik zu sterben, als ob der Bittende erschöpft wäre. Aber der letzte Abschnitt klingt stark und vertrauensvoll, das Flehen wird erhört werden.

Es ist ein Ros’ entsprungen (op. 122, Nr. 8)

„Es ist ein Ros’ entsprungen/aus einer Wurzel zart

wie uns die Alten sungen/von Jesse war die Art

und hat ein Blümlein bracht

Mitten im harten Winter/wohl zu der halben Nacht.“

Der Choral ruft Weihnachten wach. Seine Atmosphäre steht zur dunkleren der anderen Stücke im Gegensatz. Das pastorale, zarte Werk trägt das Thema in reicher Zierart vor. Oft liegt es im Tenor, jedoch verborgen, ohne hervortreten zu können: Das Geheimnis des an Weihnachten Mensch gewordenen Christus; das Mysterium seiner verhüllten, jedoch stetigen Gegenwart.

Herzlich tut mich verlangen (op. 122, Nr. 9 und 10)

„Herzlich tut mich verlangen/nach einem selgen End

weil ich hie bin umfangen/mit Trübsal und Elend

Ich hab Lust abzuschneiden/von dieser argen Welt

sehn mich nach ewgen Freuden/o Jesu, komm nur bald!“

Diese beiden Choräle bilden das Herz der Reihe, hier tritt ihre Gedankenwelt am klarsten zutage. Die Bitte des Komponisten, das Diesseits zu verlassen, wird auf 2 verschiedene Weisen ausgedrückt.

Im ersten Choral stark und deutlich. Das verzierte Thema ist im Sopran, aber auf demselben Manual wie die Begleitung, welche die gleiche Struktur aufweist. Es ist eine von Brahms geschaffene Form. Das rhythmische Ostinato im Pedal erinnert an Bach.

Das zweite, weihevolle Stück gibt das Thema dem Tenor in einem arpeggio-artigen Gefüge von Sechzehnteln, mit einem Bass, der die Choralmelodie stetig wiederholt. Die fortwährende Bewegung scheint unerbittlich, erlischt dennoch allmählich. Das ist auch eines jener Stücke, die der pianistischen Ausdrucksweise von Brahms nahestehen, mit parallelen Sexten und enharmonischen Verwechslungen.

Welt, ich muss dich lassen (op. 122, Nr. 11)

„Oh Welt, ich muss dich lassen/ich fahr dahin mein Strassen/ins ewge Vaterland/Mein Geist will ich aufgeben/dazu mein Leib und Leben/befehle in die Gottes Gnade Hand.“

Gleichsam als Summe der ganzen Choralreihe, bringt dieses Stück das Thema in einer Serie von dreifachen Echos, wie wenn die Stimme des Dahinscheidenden aus immer größerer Entfernung zu uns gelange. Ein kurzes Postludium erinnert an das deutsche Requiem. Der Zyklus schließt in leuchtendem, geheimnisvollem Frieden.

Präludium in C-Dur von Anton Bruckner

Wir vergessen hier die legendären Streitigkeiten, derentwegen Brahms und Bruckner, umgeben von ihren Parteigängern, einander gegenüberstanden, um der Plattenaufnahme ein kurzes Stück von 27 Takten beizufügen, weil seine Ausdruckskraft, seine symphonische Hochwertigkeit es zum wahren Meisterwerk machen. Man muss die Symphonien im Ohr haben, um diese Musik passend «instrumentieren» zu können, denn sie ist, obwohl scheinbar anspruchslos, sehr feinsinnig geschaffen.

Die Orgel von St. Klara ist zwar einfach und kein großes symphonisches Instrument, besitzt aber alle Qualitäten, um diese Musik zu vermitteln. Das Präludium, posthum erschienen, ist M. Joseph Diernhofer, einem Brucknerverehrer, gewidmet und vermutlich 1884 entstanden, als der Meister in den Sechzigern war.

Guy Bovet

[/show_more]

- Kategorien

- Komponisten

- Interpreten

- Booklet