Extraits / Excerpts

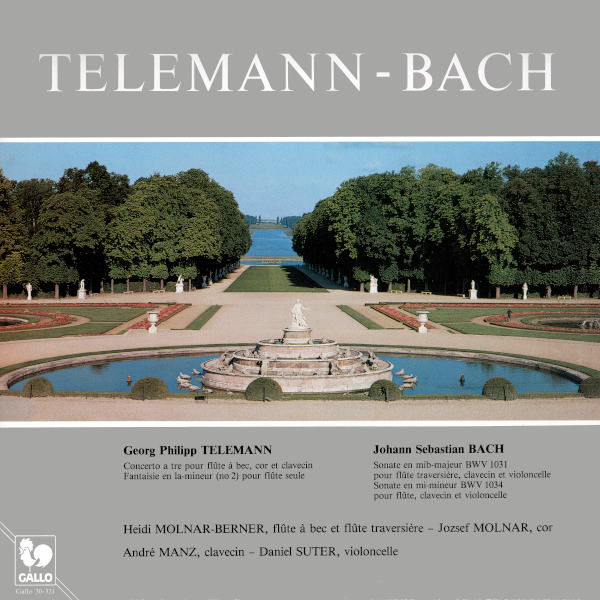

Telemann - Bach - Heidi Molnar, Flöte - Jozsef Molnar, Horn - André Manz, Cembalo - Daniel Suter, Cello

Georg Philipp TELEMANN: Concerto a tre in F Major, TWV 42:F14: I. Allegro moderato – II. Loure – III. Tempo di minuet – Johann Sebastian BACH: Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: I. Allegro moderato – II. Siciliano – III. Allegro – Georg Philipp TELEMANN: Fantasy No. 2 in A Minor, TWV 40:3: I. Grave – II. Vivace – III. Adagio – IV. Allegro – Johann Sebastian BACH: Flute Sonata in E Minor, BWV 1034: I. Adagio ma non tanto – II. Allegro – III. Andante – IV. Allegro.

Heidi Molnar, Flöte – Jozsef Molnar, Horn – André Manz, Cembalo – Daniel Suter, Cello.

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Concerto a tre in F-dur

Das vorliegende Concerto ist eigentlich eine Triosonate. Die Kombination von Altblockflöte und Horn verleiht ihm einen besonderen Reiz. Es handelt sich um das einzige Originalwerk in dieser Besetzung.

Fantasie in a-moll

Georg Philipp Telemann hat in seinem vielfältigen Schaffen, dessen Umfang und Bedeutung bis heute noch nicht zu überblicken sind, das Gebiet der Kammermusik ohne Generalbass besonders gepflegt.

Die Fantasie in a-moll ist die zweite der zwölf für Flöte geschriebenen Fantasien. Sie stellen echte Zeugnisse barocker Spielmusik dar. Freude am Spiel, Freizügigkeit in der Form, im Zeitmaß und im tonartlichen Gefüge betonen ihren improvisatorischen Zug. In der melodischen Sprache wechselt barockes Pathos mit rokokohafter Zierlichkeit.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Lange Zeit hindurch war Bach von Amts wegen verpflichtet, Kirchenmusik zu schreiben. Eine Ausnahme machten die Jahre von 1717-1723, in denen er am Hof des Fürsten Leopold von Anhalt-Cöthen wirkte. Voll aufgenutzt hat Bach hier die Gelegenheit zur Komposition weltlicher Instrumentalmusik. In der Tat stammen die meisten seiner Instrumentalwerke aus dieser Zeit.

Sonate in Es-dur, BWV 1031

Diese Sonate ist wohl ein Duo, im eigentlichen Sinne aber eine Triosonate, da das Cembalo zumeist für zwei Melodielinien sorgt, die mit der Flöte einen dreistimmigen Kontrapunkt bilden.

Von dieser Sonate existiert kein Autograph mehr, doch nennen vier Abschriften Joh. Seb. Bach als Autor.

Im ersten Satz, «Allegro moderato», gehen die eigentlichen Impulse vom Cembalo aus. Die Flöte beschränkt sich anfangs gewissermaßen auf Anmerkungen zum Cembalopart, bevor sie stetig, fast unmerklich in die musikalische Entwicklung einbezogen wird und schließlich in einem Unisono gemeinsam mit dem Cembalo den Satz beschließt.

Zur Tonart g-moll, in welcher der liebliche zweite Satz, «Siciliano», steht, sagt Mattheson, sie sei ernst, anmutig und zärtlich zugleich. Diese schöne Siciliano ist ein kleines Meisterwerk, das trotz seines italienischen Einschlags den französischen Genre-Stücken in der Art François Couperins nahesteht.

Der zweiteilige letzte Satz ist ein musikalischer Wettstreit zwischen Flöte und Cembalo. Durch seine Gliederung in kurze, paarweise angeordnete Motive nähert er sich dem aufkommenden galanten Stil mit seinen ästhetischen Anforderungen an Deutlichkeit, Anmut und Gefälligkeit.

Sonate in e-moll, BWV 1034

Im Gegensatz zur Sonate in Es-Dur ist hier der Cembalopart nicht mehr als ein Skelett. Es obliegt dem Cembalisten nach den unter die Bassstimme gesetzten Ziffern den Part selbst harmonisch zu ergänzen. Mattheson charakterisiert e-moll als «sehr pensiv, tiefdenkend, betrübt und traurig machend».

Der erste Satz ist ernst, und die beiden schnellen Sätze sind von einem dunklen Feuer belebt.

G-Dur, die Tonart des dritten Satzes, «Andante», habe dagegen «etwas Tröstliches, Beruhigendes und Einschmeichelndes». Die Flöte singt ihre edle, eindringlich-sprechende Melodie, die sie zu großen Bögen weitet, welche immer wieder besänftigend den Affekt in die Kadenz zurücknehmen. Die Dreiteiligkeit der ariosen Form ist deutlich.

Welch große Musik! Ein tiefer Ernst, Innenglut und Weite der geistigen Dimensionen kennzeichnen bei gleichzeitigem Fehlen romanischer Eleganz einen deutschen, eigenständigen Spätbarock-Stil.

Quelle: Gustav Scheck Die Flöte und ihre Musik

- Kategorien

- Komponisten

- Interpreten

- Booklet